觀展|時間空間二重性——北京魯迅博物館“文藝青年的圣地:紀念魯迅遷居北京西三條21號100周年特展”

一

1923年7月,因兄弟失和,魯迅搬出了居住近四年的八道灣胡同11號院。同年10月,魯迅籌款800元大洋從原主手中買下了位于阜成門內宮門口西三條21號(今宮門口二條19號)的一處舊宅,并于次年5月25日正式遷入。至1926年8月26日離京南下,魯迅共在此居住了兩年三個月。

2024年5月25日,北京魯迅博物館推出“文藝青年的圣地——紀念魯迅遷居北京西三條21號100周年特展”(下文稱“西三條21號特展”),通過100件文物和140余張歷史圖片,展現了西三條21號宅院百年間的歷史變遷,以及魯迅在此居住期間的生活軌跡、文學成就和社會活動。展覽以魯迅遷居后的時間節點為明線,以西三條21號宅院的空間變化為暗線,分為“遷居西三條”“安居述天下”“離居足行吟”“遺居人宛在”四個單元。

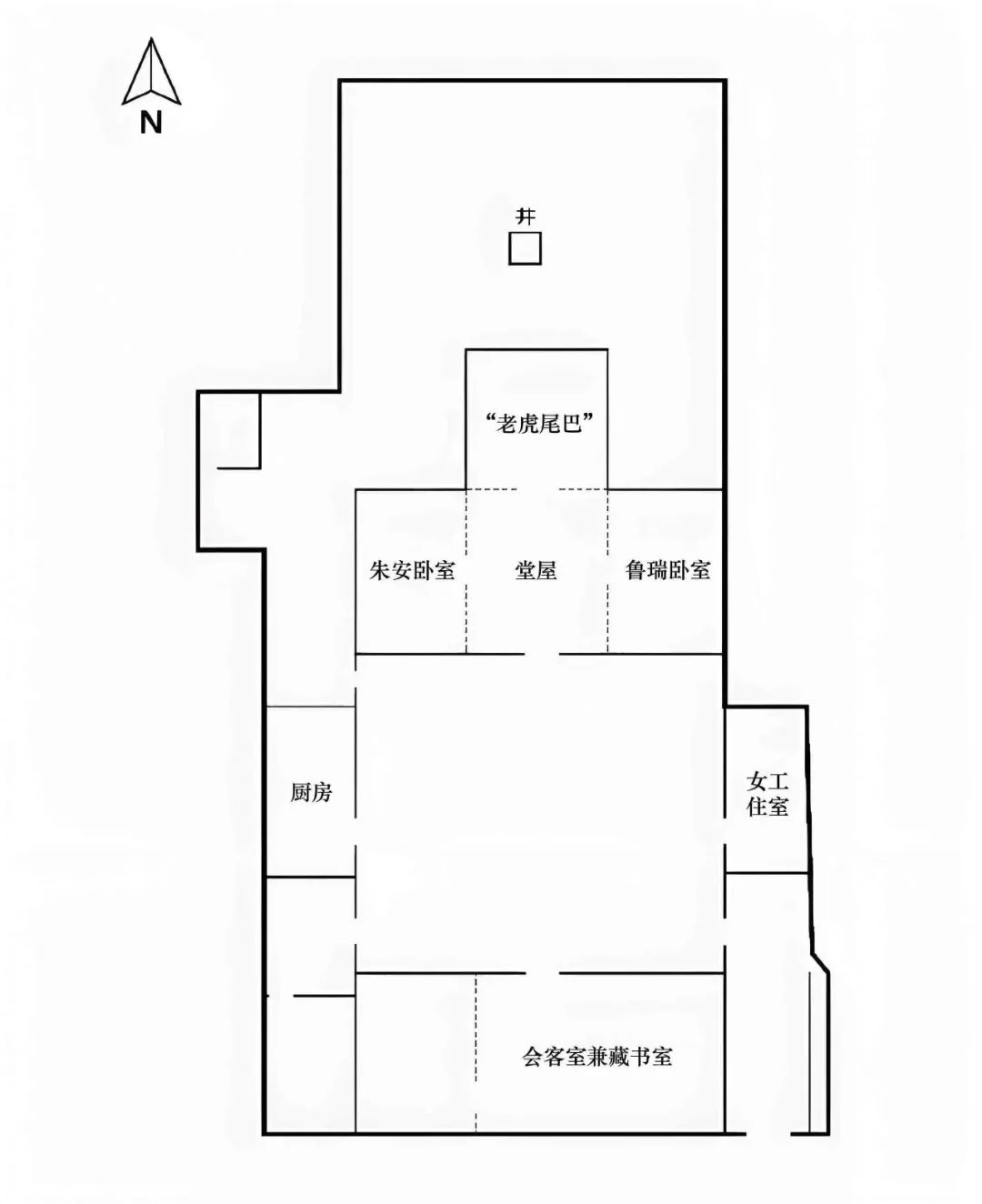

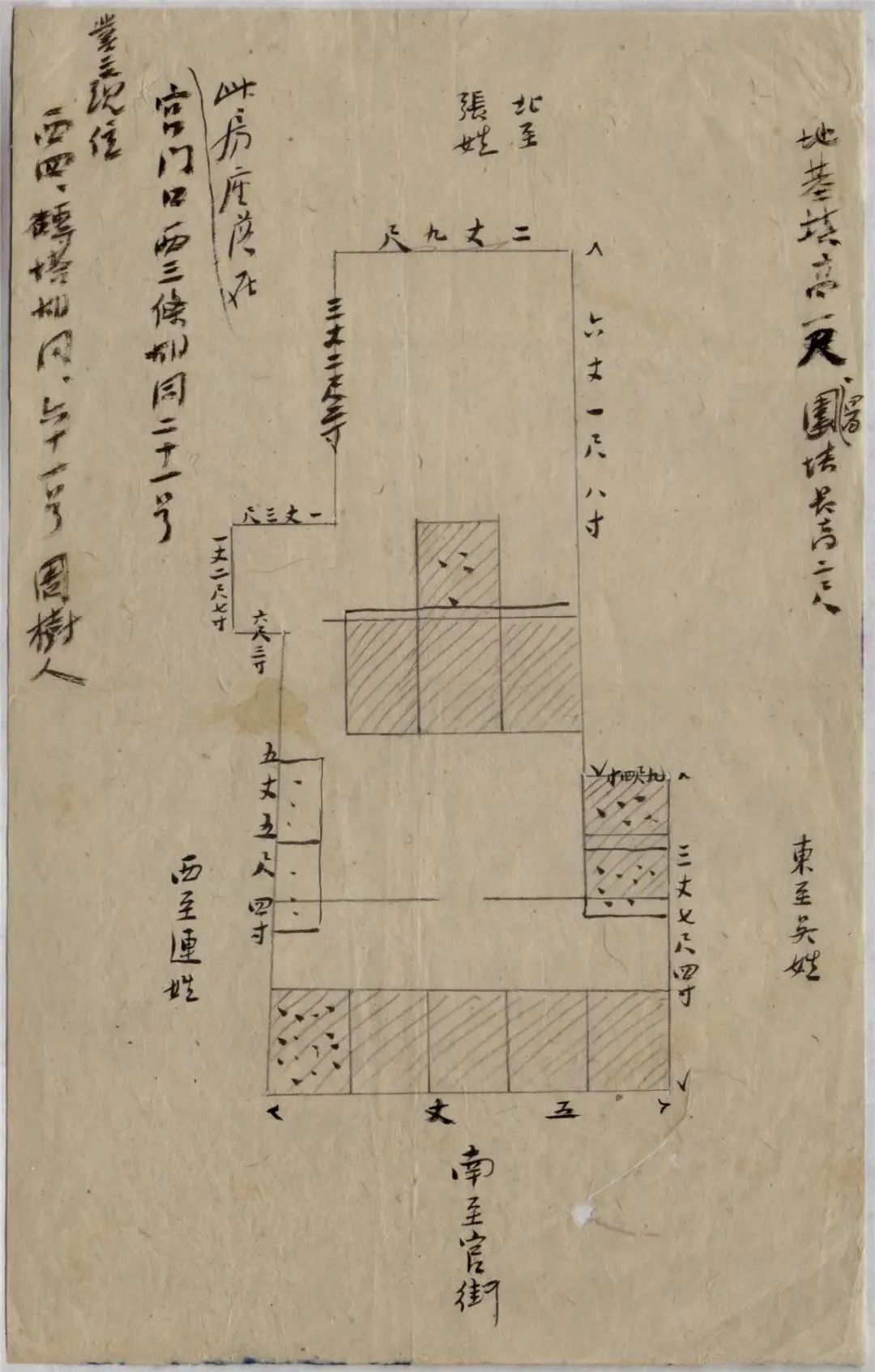

第一單元“遷居西三條”,從魯迅決定遷居、購買房產、翻建設計,到最終定居,通過時間線索串聯起魯迅與西三條21號宅院結緣的過程。這一單元除表現魯迅購置與翻建新居所的種種細節之外,還將重心放在了這間經擴建搭出的八平米的平頂灰棚的陳設展示上,這樣的建筑在北京當地常被稱為“老虎尾巴”,這里既是魯迅的臥室、書房與工作室,也是后人關注西三條21號宅院的核心。

圖丨西三條21號院布局圖

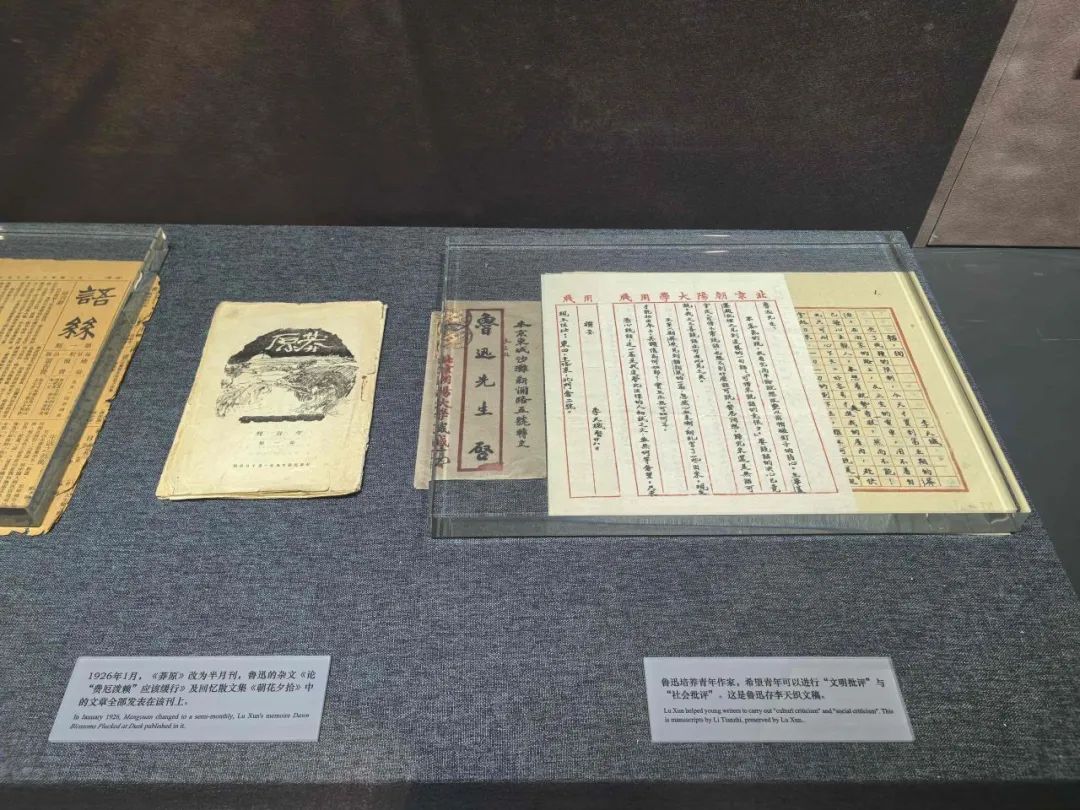

第二單元“安居述天下”承接前一單元內容,表現魯迅在遷居西三條后開展的各項文學活動。特別是在“老虎尾巴”的空間里,魯迅創作了200余篇作品,包括散文詩集《野草》、小說集《彷徨》的后七篇、雜文集《華蓋集》等,同時也收集拓片、整理古籍、譯介外國文學,對當時的文化和思想產生了深遠的影響。除此之外,魯迅支持創辦莽原社、未名社等文學社團,西三條21號宅院成為彼時文藝青年的聚集地,并全面介入女師大風潮,公開支持學生運動,與時任女師大校長的楊蔭榆、教育總長章士釗等人論戰。時局動蕩之下,1926年8月,魯迅遠赴廈門任教,離開了生活了14年的北京。

圖丨魯迅勉勵青年的書信

魯迅南下后,魯母與魯迅原配朱安夫人仍在北京居住生活了二十年,第三單元“離居足行吟”即講述了這二十年間西三條21號宅院的種種變化。在此期間,魯迅曾兩次回京探親,并發表著名的“北平五講”,但這一單元內容更多圍繞朱安夫人展開,包括為魯迅先生守靈,服侍魯母、為其送終,出售魯迅藏書風波等等。1947年6月,朱安夫人在西三條去世,臨終前將西三條21號宅院房產過戶給魯迅與許廣平之子周海嬰。

圖丨展覽現場

第四單元“遺居人宛在”以1946年10月許廣平從上海回北平起點,展現西三條21號宅院成為全國重點文物保護單位的詳細過程。多年間,經許廣平、王冶秋等人盡心竭力的多方奔走,魯迅故居得到有效保護。1956年,依托魯迅故居成立了北京魯迅博物館,并于1986年原貌恢復了“老虎尾巴”。至此,“西三條21號”成為社會各界拜謁魯迅先生的“圣地”。

二

人物紀念館的展示內容通常圍繞與紀念人物有密切聯系的地點展開。此處的“地點”至少包含兩層含義,其一是物理意義上的地址(location),即人物曾經生活、工作或具有重要意義的地理位置,這個位置可以用坐標表示,具有相對的唯一性;其二則是附加了人物活動的空間,有了人物活動,地址便有了時間性,成為一個“行動著的地點”(acting place),而非“行為的地點”(the place of action)。被紀念者的活動未必發生在這一空間之中,在空間中活動的也未必局限于被紀念者,但不管怎樣,空間都不再作為一個靜態的結構被呈現,而是成為與歷史事件緊密相連的動態載體。

圖丨展覽現場

在人物紀念館舉辦的展覽中,“地點”的第一層涵義較為容易表現,第二層涵義則相對困難。原因在于,多數人物紀念館習慣以時間為主線的敘事方式,根據人物的生平陳列根據時間段落劃分章節,排列展品,展示人物從出生到逝世的全過程。盡管這種敘事方式在串聯不同時期的展品方面具有一定的便捷性,展覽相對容易成型,卻容易掉入到“符號化”的陷阱——人物被簡化為某個特定時間與空間的符號,而非是一個本質的、前后行為與思想有聯系有因果的人。特別是圍繞人物的某一段經歷或是某一個側面舉辦的臨時展覽,強調時間性往往會使展覽所展示的人物形象被片面呈現,淡化空間的價值與意義。又或者,人物完全被禁錮在空間之中或是空間脫離了人物的活動,由此產生的關系脫節導致人物的精神特質難以被完整表現。

雖然從表面上看,“西三條21號特展”是以時間為線索,即從1924年魯迅遷入西三條為始,但實際上并非如此。展覽的主標題為“文藝青年的圣地”,這里的“圣地”——阜成門內宮門口西三條21號宅院,原本是靜態的、唯一的地址。展覽的副標題“紀念魯迅遷居北京西三條21號100周年特展”則重點強調了靜態地址轉換為人物活動空間的節點,是在魯迅遷入之后。正是由于魯迅的介入,物理意義的地址向內轉化為具有特殊含義的“老虎尾巴”:魯迅在這里完成了存在意義上的自我轉換,向外則延伸至各類事件的發生地:魯迅的個人寫作開始變成介入現實的行動,與轉型時代急劇變動的現實直接關聯在一起。顯然,對于“西三條21號特展”而言,“地點”的重要性遠遠超過“時間”。

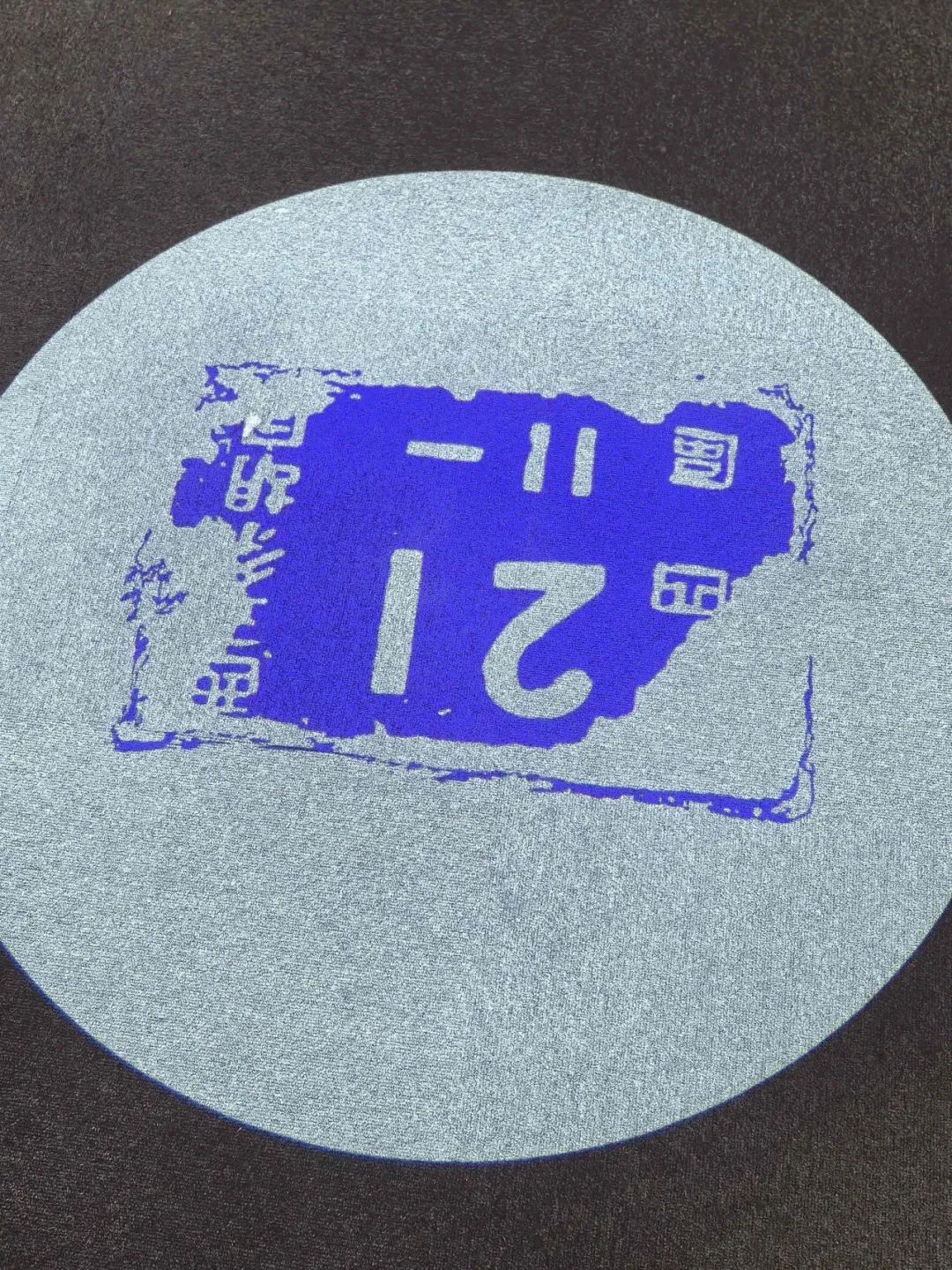

圖丨投影燈——西三條胡同21號門牌

于是,我們便在展覽中看到這樣一條內容線索:魯迅遷入西三條→魯迅在西三條→魯迅離開西三條→成為魯迅博物館的西三條。能夠切身感受到,展覽一方面意圖通過空間與人物的相互轉換來牽引展覽內容的走向,另一方面又刻意地避免對物質性的過度強調,而是將西三條21號宅院作為一個非固定的結構隱藏在由人物所引起或經歷的一系列事件之中,凸顯其背后的歷史意義。

如果說以“地點”為線索是“西三條21號特展”相較于其他人物紀念館推出的臨時展覽的最大不同之處,那么不止一次地轉換“地點”的涵義并借此強調人物之于空間的意義,則是展覽的又一層特殊考量。

圖丨展覽現場

可以看到,雖然魯迅是串聯整場展覽邏輯與時間軸的核心,但在西三條21號宅院的空間之中,魯迅并不必須是唯一的行為者,而更多是作為推動空間轉換的主體存在的。具體來說,展覽開篇就通過展示西三條21號宅院的購置經過與翻建情況,搭建起人物與“地點”的相互關系。尤其是對“老虎尾巴”室內陳設的詳細介紹,既表現魯迅對待生活的態度及個人追求,也是意欲在接下來單元中呈現魯迅如何關愛青年的引子。這里出現了展覽中關于“地點”的首次轉換,即由“獨立的個人秘境”變為“文藝青年的圣地”,魯迅的多重文化身份也在這一過程中得到突顯。進入第二單元后,以與眾多文藝青年的來往為背景,魯迅從西三條21號宅院出發,“再繼續寫些為‘正人君子’之流所深惡痛疾的文字”,特別是在《華蓋集》中所署“仍在綠林書屋之東壁下”,表明這里已成為其向現實宣戰的戰場。這是展覽中關于“地點”的二次轉換。

圖丨展覽現場

1926年魯迅離京南下后,魯母與朱安夫人成為西三條21號宅院的實際居住者,盡管魯迅曾于1929年5月和1932年11月兩次回京探親,但這里已然不再與其本體發生實質關聯。特別是在魯迅去世后,這里更直接成為存放魯迅遺物之所(盡管朱安夫人一直在此居住至1947年),這是展覽中關于“地點”的第三次轉換,物理空間變為象征魯迅精神的意象空間。而至1949年10月,西三條21號宅院作為“魯迅故居”對外開放,并在此地成立北京魯迅博物館、列為全國重點文物保護單位、納入國家一級博物館管理體系,個人居所變為公眾致敬魯迅的“圣地”。至此,展覽完成了關于“地點”的最后一次轉換。

三

既然上文說到“西三條21號特展”對“地點”的重視,我們不妨從這個角度探討該展在表達上可能存在的遺憾之處。

其一,“文藝青年的圣地”中的“圣地”至少包含三方面內容:魯迅對青年的扶植、文藝青年的聚集以及新文學生態的形成,而從題目與內容的銜接上看,展覽對“圣地”含義表現的并不足夠清晰,尤其是對于圍繞“西三條21號”這一地點搭建以魯迅為中心的人物網格的力度不夠。當然作為觀眾,我們無法得知館方有多少藏品能夠支撐以文藝青年視角記述的與魯迅來往的細節,但僅僅展出魯迅日記中記載的到訪過西三條21號宅院的文藝青年列表,顯然不足以充分展現“圣地”的深厚內涵和歷史意義,難以更好地凸顯展覽主題。

圖丨魯迅的生活用具

其二,是展覽對空間物件的展示,前后邏輯并不一致,且整體比重略顯失衡,難免讓人感覺“頭重腳輕”。第一單元中大量陳設的實物展品與空間互為依托,從展覽選配的圖文信息可以很直觀的看出這一點。這種利用展品的力量傳遞魯迅精神、將“西三條21號”從地點轉換為空間的前置做法顯然有助于展覽后續內容的呈現,可視為是一種提前性的鋪墊。然而,在此后三個單元中,魯迅居室內的物件幾乎未再出現,展覽不再就“屋”講人、講歷史,講關系,而是轉為平面化的文獻敘述,物與空間的關系也就此被抹除,這也導致展覽在后半部分呈現“地點”轉換時略顯滯澀。

四

魯迅居于北京大體上可以分為四個階段:紹興會館(1912.5-1919.11)、八道灣(1919.11-1923.8)、磚塔胡同61號(1923.8-1924.5)、西三條21號(1924.5-1926.8),綜合比較來看,2021年新改陳的“魯迅生平陳列”對魯迅在北京的最后兩年多時間的展示并不十分全面,正因如此,“西三條21號特展”才得以更細致地展現魯迅在北京生活、工作與思想發展,它是生平陳列的一個細化,但不僅僅是“注解”和“擴展”,而是“提升”與“抒情”,為觀眾提供了深入了解魯迅形象的機會,使“西三條21號”不單單是一個地理位置,更是一個文化符號和精神象征。

圖丨1923年10月31日,魯迅在租住的磚塔胡同61號“夜繪屋圖”,重新設計了西三條胡同21號院落

值得玩味的是,“西三條21號特展”的展出場地并不在北京魯迅博物館的主建筑內,而是其西側的臨展廳。似乎,這里成為一種與主建筑有所區別的“老虎尾巴”,獨立又不可或缺的存在,一份獨特的觀展體驗蘊含其中。