西苕溪流域考古新發現——浙江吳興三灣漢代窯址專家論證會召開

2025年6月28日至29日,由浙江省文物考古研究所主辦的“浙江吳興三灣漢代窯址專家論證會”在湖州召開,中國社會科學院考古研究所劉瑞研究員、故宮博物院王光堯研究員、北京大學楊哲峰教授、復旦大學沈岳明教授、中央民族大學趙俊杰教授、浙江省博物館副館長劉建安研究員、山東大學陳章龍副教授、浙大城市學院講師周雪琪,以及來自湖州市文廣旅局、湖州市文物考古研究所、南太湖新區旅發局、電子科技大學長三角研究院(湖州)等單位的多位專家與當地代表出席此次會議。

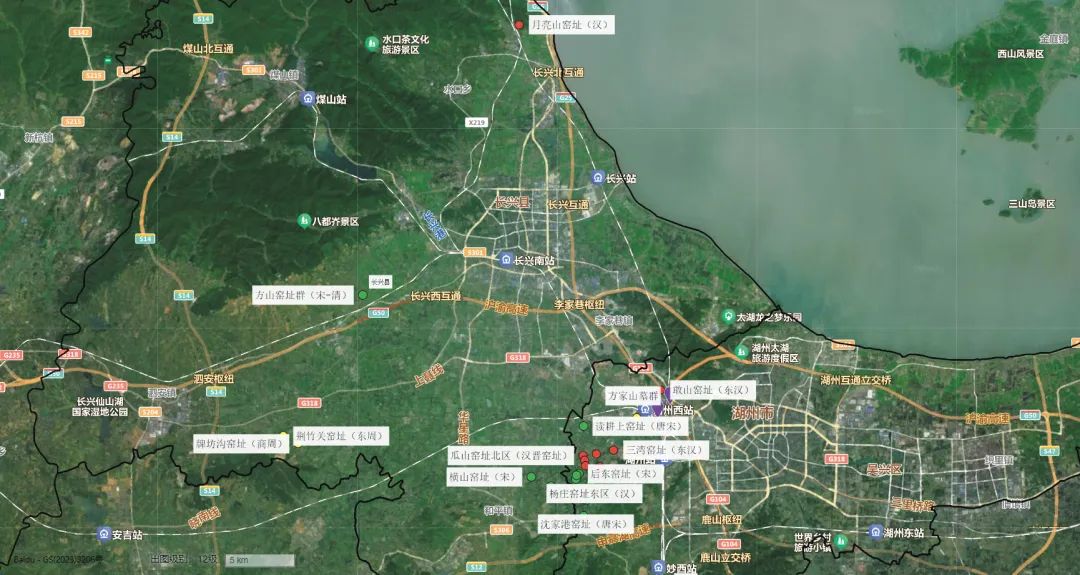

浙江吳興三灣窯址為“三普”登錄點。所處地勢為天目山余脈向錢塘江北部平原的過渡地帶,位于湖州城西西塞山的西部,項目位于進港公路以南、金斗山與橫山交界處,東與湖州站直線距離3.6公里,北距西苕溪直線距離1.5公里。整體位于海拔30余米的緩坡兩側,中部有一條自然河流通向西苕溪(圖1)。

圖1 項目位置

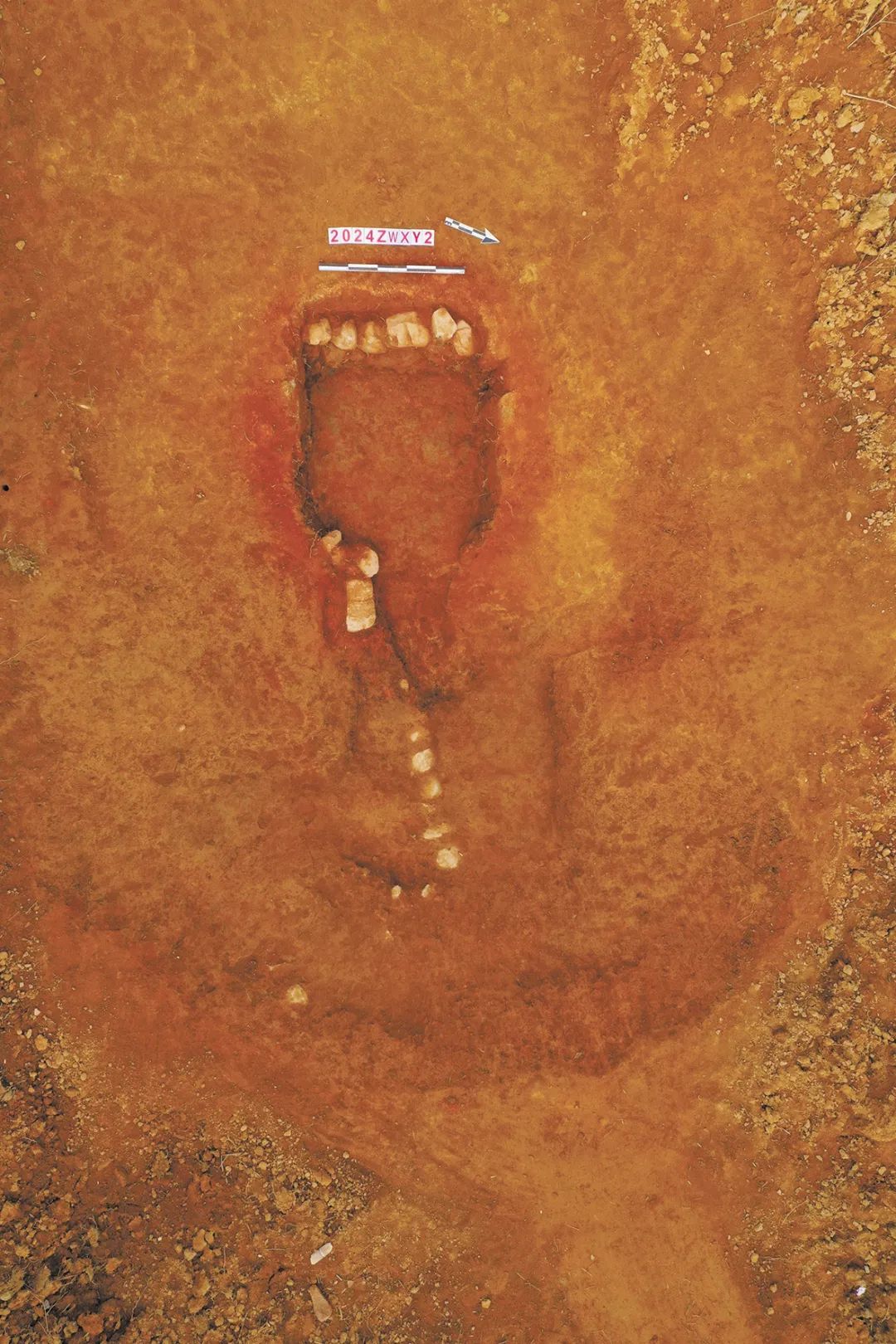

2024年至2025年,為配合基建,經國家文物局批準,浙江省文物考古研究所對遺址進行了考古發掘,面積為1500平方米,揭露出龍窯兩條、馬蹄形窯四座、廢棄物堆積多處,出土了上千件陶瓷器標本。其中Y1為龍窯,位于發掘區域北部,東西向,方向135°,長11.2米,最寬處3.3米,坡度17-21°,整體結構保存完整,由東向西分別為操作間、火膛、窯床和排煙室。排煙室坡面較緩,共發現三個排煙道,為長方形。結合疊壓打破關系來看,Y1至少存在三個階段的燒造歷史。發掘過程中未在窯內發現陶片及窯具。Y4為馬蹄形窯爐,所在地勢較低,建于熟土層內,長196、寬161厘米,窯床呈坡狀,窯室呈口小底大的袋狀,內壁和底部為一層5-7厘米厚度的燒結面(圖2、圖3)。

圖2 龍窯發掘現狀

圖3 馬蹄形窯

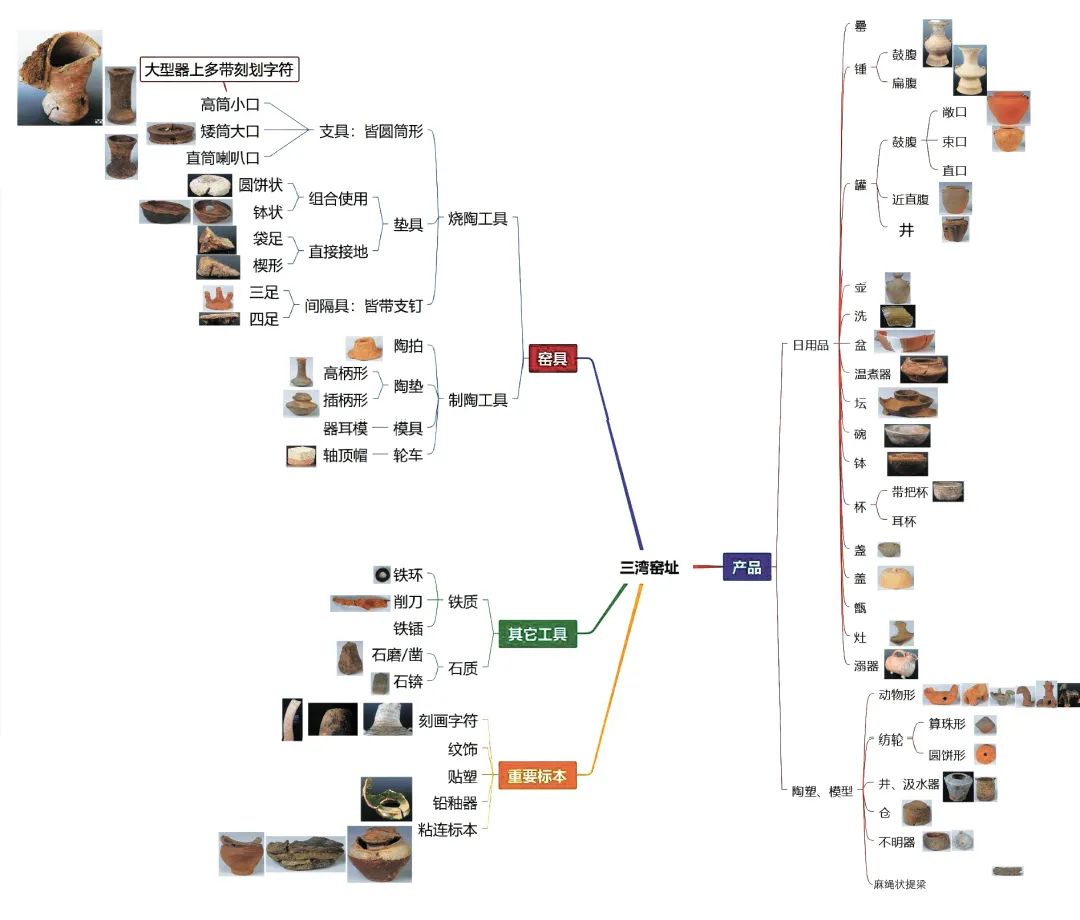

窯址產品種類豐富,目前可辨器類共23種(圖4),各類形制又稍有不同。以生活類器物為主,主要有罍、壺、罐、碗等,同時燒造禮器、明器與墓磚。禮器主要為鍾,明器有陶俑、陶井、雞圈、陶灶等。窯具也相當豐富,有雙足陶支腳、楔形陶墊、筒型支柱、三足或四足支釘、圓形墊餅等,類型多樣,大小不一,組合隨意(圖5、圖6、圖7)。支柱上刻劃“張”“兒師”等字樣,還有簡單詩句和各類符號。

圖4 窯址部分產品

圖5 窯址窯具與產品

圖6 支柱

圖7 陶馬

綜合龍窯形制與出土器型等因素,判定三灣窯址年代應為東漢早中期。

6月28日下午,在浙江省文物考古研究所所長方向明研究員、副所長李暉研究員、羅汝鵬研究員、李暉達研究員等陪同下,與會專家考察了吳興三灣窯址考古發掘現場,就龍窯的結構與位置、廢棄物堆積層形成的原因與各個窯不同的產品區分進行了熱烈的討論。之后,前往駐地觀摩出土文物。現場負責人羅玲詳細介紹了三灣窯址考古發掘成果,與會專家對出土器物類型、施釉方式相關問題進行了討論交流(圖8)。

圖8 考古現場參觀

6月29日上午,專家論證會在湖州召開(圖9)。論證會共分為項目匯報、專家研討和學術總結三個環節。浙江省文物考古研究所漢唐宋元考古室主任謝西營研究員主持會議。他表示三灣窯址是配合基建考古發掘項目,該項目榮獲“2024年浙江十大考古發現”,在浙江青瓷史上具有重要地位,目前存在研究和保護的緊迫性問題。

圖9 會議現場

項目負責人羅玲做專題匯報。匯報首先就發掘區域周邊地貌和近期周邊窯址調查的成果進行闡述,并介紹了近期調查發現的多處窯址(圖10)。然后對現存的窯爐遺跡和重要堆積進行匯報,窯址內西部龍窯未存,但從堆積可區分為三個區域,且每條窯燒造的產品和所用窯具略有不同,體現了此窯址內明確的生產分工,窯址內西部堆積主要為碗、盤、盞燈等日用小件,此外還有陶俑和陶灶、井、圈等明器。東部堆積主要為鍾此類禮器,還有弦紋罐、壺等。馬蹄形窯爐則主要以燒制低溫釉陶為主。此外,針對窯址北部1公里處的2024年發掘的西塞山漢代墓群和2023年發掘的浙江安吉青龍村漢代土墩墓群內出土的器物進行科技對比,西塞山墓群內同時期出土的器物和墓磚均為此窯址的產品,安吉青龍村墓群內同時期出土的器物部分為此窯址生產的器物。東部為窯址內的山前平地作坊區和通向西苕溪的河流,目前還未發掘,是未來工作的重點。接下來,考古隊會繼續扎實田野工作,提升田野考古、記錄的質量,對西苕溪流域的窯址和遺址進行全面摸排,從大遺址考古歷史行政區域深化三灣窯址的考古學研究,最終推動“浙江青瓷”的升華。

圖10 窯址位置圖

專家論證環節,楊哲峰從“釉”切入,指出三灣窯址低溫釉的燒造在南方各窯址中是首次發現,具有顛覆“南方燒制高溫釉器”傳統觀念的重要意義。低溫鉛釉與高溫鈣釉器在一窯場同燒,“張”姓和“兒”姓窯具的發現,皆說明了同一窯場內產品的不同側重,體現了窯場具有分工與合作的機制。三灣窯址的發現,是南方漢代窯址在技術方面的新材料,特別是器物上的釉線,說明了窯場施釉技術的差異,今后的工作中,要注意避免窯業單線條進化論的思維,應用好窯業考古的理論,構建好西苕溪流域陶瓷產業的概況,梳理好浙江窯業的格局,弄清窯址間的區域差異、區域轉移、起始年代以及南北方窯址相互借鑒等相關問題,做好“成熟瓷器是如何走向成熟的”探索。最后,再次肯定了三灣窯址在陶瓷考古史上的重要作用。

王光堯首先對三灣窯址進行了高度評價,肯定了考古工作的規范性與現有研究成果的重要性,隨后從窯爐和釉兩個方面對將來的發掘與研究提出建議。他認為同一窯場發現兩種類型的窯爐和使用兩種較大成分差異的釉料打破了多年以來對浙江地區窯址的常規認識,在接下來的考古工作中,需要充分發揮考古學的作用,從實際的田野資料出發,重新思考浙江地區漢代窯址的組織形式,有一分材料說一分話,弄清兩大關鍵性問題:首先是針對龍窯和馬蹄窯兩種窯爐同時存在的情況,弄清二者的絕對年代與相對年代以及與窯場內“張”姓、“兒”姓兩大窯工的具體聯系,從“窯場布局”和“技術來源”兩個關鍵點出發,揭露清楚窯場有關“私有制”和“商業化”的遺跡現象。其次針對低溫鉛釉與高溫鈣釉同時燒造的現象,有針對性地尋找其分別屬于某一窯爐所燒造的證據,探討鉛釉技術“外來”或“南下”的問題,研究浙江“三交(秦、楚、越)地區”特色的“漢文化”。

劉瑞圍繞長江以南最大規模漢代窯址的考古發掘與保護展開討論,強調了該窯址的重要價值并提出多方面建議。此窯址規模大,是目前長江以南(含云南、貴州、湖南等多地)發現的漢代最大規模窯址,內涵豐富,窯廠有分工,同一陶窯生產具多元化特點,在中國陶瓷史研究中地位關鍵,學術價值重大。從保護與發展來看,首先,三灣窯址當前僅是“三普”登錄點,建議盡快升為省保單位,之后申報第九批國保單位。其次,遺址范圍需進一步確定,要求原地保護,調整建設規劃,遵循 “先考古后出讓” 原則。考古隊在施工區發掘時,應跳出范圍做大范圍調查,確定準確范圍,避免建設與考古沖突。再者,遺址發掘成果豐富,應盡快整理發表階段性簡報和分區考古報告,還可嘗試出版圖錄,以擴大傳播、加強宣傳。最后,建議將配合基建發掘轉為主動發掘,以獲更多成果,同時從長遠考慮,改善考古隊工作、生活和整理條件,可與地方合作建基地,方便就近發掘整理。

沈岳明表示,從考古發現來看,高溫釉陶產品在浙江分布較多,北方從陜西到山東也有類似產品,且與本地產品十分相近。此次在研討地發現了低溫釉陶產品,其工藝與高溫釉陶完全不同,推測可能是外來技術,這一發現為研究當時的人口遷徙和文化交流提供了重要線索。發掘區域內的幾條窯爐存在時代變化,可通過地層疊壓關系梳理其演變過程。此次發現的窯爐反映出當時的窯業生產模式,如一家一戶自建、幾家合股經營或農閑時作為副業生產等,可能與家族傳承和專業化生產有關。與去年西塞山墓群的隨葬品對比,實現了從生產端到消費端的對應,有助于了解產品的流向和用途。建議擴大發掘范圍,深入研究區域內不同窯爐的變化、裝飾工藝以及器型向成熟青瓷的演變過程。

趙俊杰提出,當前首先要解決年代框架的精細化問題,目前窯址斷代因缺乏直接紀年證據無法確定具體年代,建議根據地層關系,結合德清墓葬出土的典型器物進行對比確定年代。此外,西苕溪-東苕溪-曹娥江沿岸分布大量窯址,這些窯址之間的技術傳播路徑有待進一步驗證,德清地區和三灣窯址的技術是同時發展還是具有傳播關系,技術的傳播是階梯漸進還是快速擴散,這些問題需通過區域器物類型學比對建立更精確的年代刻度。綜上,三灣窯址作為漢代制陶技術“深化階段”的關鍵節點,其價值發掘需依托地層分期細化、多學科協作及跨區域比較研究,以實證其生產體系、技術特征與社會經濟背景。

劉建安針對成熟青瓷的起源問題,主張“從近處溯源,向近期聚焦”。近年,武義、上虞等地發現的東漢青瓷窯址表明,青瓷起源并非孤立事件,而是在專業化生產體系中,通過南北方工藝交融與集群化生產創新逐步演化形成的必然產物。為此建議啟動省級專項課題,整合全省窯址考古資料,重點聚焦兩漢之際至東漢中期的關鍵過渡期,構建青瓷起源的實證鏈。

周雪琪系統梳理了三灣窯址當前的分析檢測工作進展,并據此規劃了未來的研究重點。一是證明了三灣窯址器物原料主要來源于就地取土。二是對三灣窯址和周圍墓葬群出土器物成分進行了對比分析,旨在探尋墓葬消費和窯址生產之間的聯系。未來會對三灣窯址產品作更為深入的研究,利用大型高精準度設備進行主微量元素的檢測,同時對鉛釉作鉛同位素分析,期望通過對窯址出土的常規產品、鉛釉產品以及墓葬出土產品的系統分析,還原三灣窯址陶瓷制作配方和工藝,探索其產品的流通范圍與銷售網絡,最終構建起對窯址生產活動與周邊墓葬群之間關系更全面、更深刻的認識。除此之外,計劃在條件允許的情況下,將分析對象延伸至外省出土的同類型陶瓷產品。通過跨區域的對比檢測,厘清不同窯址產品在原料、工藝上的異同,探索它們之間可能存在的技術交流、文化傳播或市場競爭等聯系,從而將三灣窯址置于更廣闊的陶瓷手工業發展圖景中進行研究。

陳章龍認為,該窯址的重要性在于其兩種窯爐形式共存、多種產品共生的核心特征,為研究古代窯業技術提供了新的理論,應將其納入東漢時期社會大背景,關注其在當時社會經濟結構中的地位及可能存在的早期文化層關聯。

專家發言結束后,湖州電子科技大學長三角研究院的基建辦公室負責人陳依亮先生在會議中介紹,學校作為與湖州市政府簽訂“拎包入住”協議的校地合作科研機構,園區由湖州政府建設,占地約510畝、建筑面積20余萬平方米,分兩期建設,一期已啟動,窯址位于二期學生宿舍地塊。園區中部打算作為核心景觀軸線的水系景觀帶,計劃將窯址與水系結合設計,以融合文物保護與校園景觀功能。

方向明首先肯定了三灣考古隊的辛勤付出,肯定其從墓葬群、消費地追溯至窯址生產地的成果及團隊凝聚力。他提出“基建考古是基層考古所發展的基礎與最大推動力”,能解決我們之前想不到的問題。關于三灣窯址保護與研究,按要求“三普”點、“四普”點都應保盡保,前提是要明確范圍和大致年代,其中范圍最為關鍵。建議與建設方、施工方溝通界定范圍以確保學校利益。要求三灣窯址未來研究要拓展至系統考察西苕溪流域,全面考察。

最后,李暉達代表浙江省文物考古研究所做總結發言。他表示,首先,與會專家們對此項考古工作達成共識,充分認可了三灣窯址的發現對于浙江的陶瓷史研究具有重要的突破性價值和重大意義;其次,專家們針對窯爐結構、雙窯并存現象的解讀,也為我們進一步研究兩漢龍窯技術的演變指明了方向;第三,針對產品和產業結構的探索,將是未來深入拓展的重要內容,高溫釉陶與低溫釉陶的產業鏈共存關系的背后,是人群遷移的隱性關系,從北方傳入的低溫鉛釉技術,對本地的高溫鈣釉陶的燒造和生產的影響作用不可小視;第四,進一步提升田野工作水平,細化遺跡現象的辨識,將是深入研究的前提和基礎;第五,后續應結合四普工作,積極推動提升三灣窯址的文物保護級別,為進一步的保護與展示利用提供重要的制度保障。