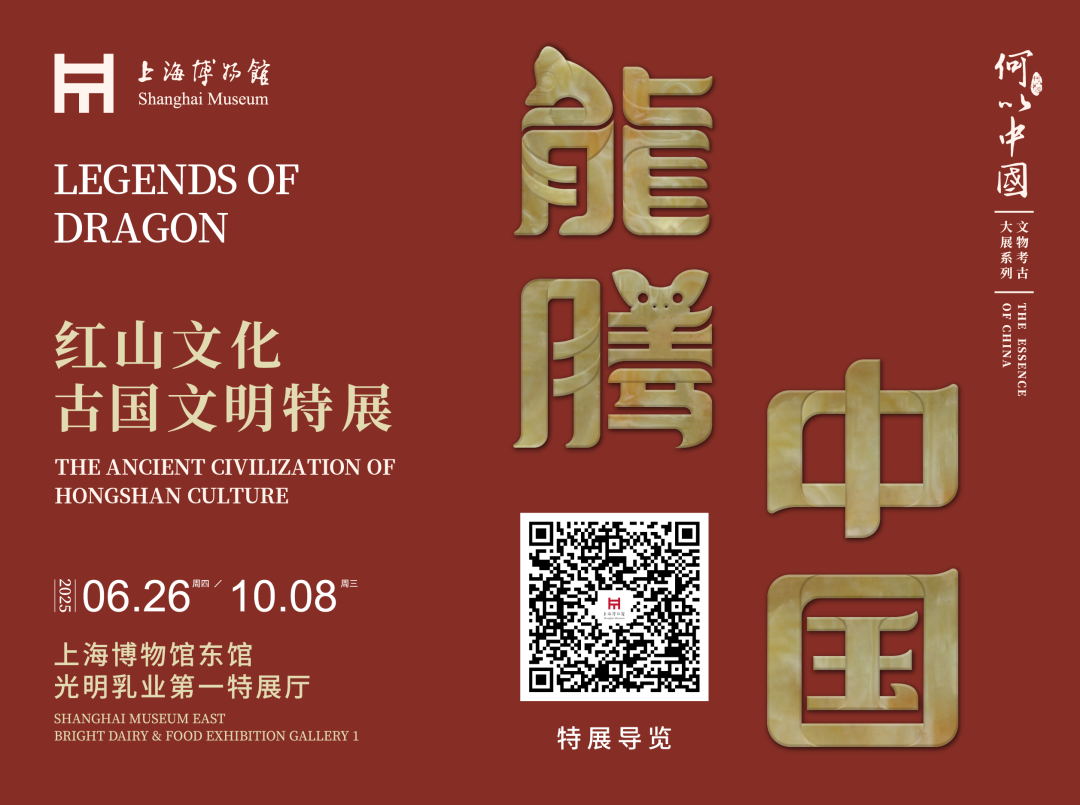

上博新展開幕丨龍騰中國:紅山文化古國文明特展

2025年6月26日上午,“龍騰中國:紅山文化古國文明特展”在上海博物館東館啟幕。中共遼寧省委宣傳部副部長、省文化和旅游廳黨組書記、廳長劉偉才,中共遼寧省委宣傳部副部長、省電影局局長楊利景,中共遼寧省朝陽市委常委、市政府黨組成員劉文俊,河北省文物局黨組成員、副局長徐艷紅,內蒙古自治區文物局副局長支小勇,遼寧省博物館館長王筱雯,遼寧省文物考古研究院院長白寶玉,內蒙古自治區文物考古研究院院長孫金松,內蒙古自治區博物院副院長鄭承燕,河北省文物考古研究院院長張文瑞,中國社會科學院考古研究所研究員賈笑冰等外省市政府部門、主辦單位領導及嘉賓代表,以及上海市文化和旅游局黨組書記、局長鐘曉敏,上海市文化和旅游局黨組成員、上海博物館館長褚曉波,上海博物館黨委書記湯世芬,復旦大學文物與博物館學系教授、博士生導師高蒙河等上海領導和嘉賓代表出席開幕式。參加儀式的還有各相關委辦局機構以及借展單位代表等。開幕式由上海博物館副館長陳杰主持。

遼寧省文物考古研究院院長白寶玉在致辭中表示,站在新時代的起點回望,紅山文化留給我們的不僅是精美的文物,更是一把理解中華文明特質的鑰匙。今天,當這些沉睡千年的文物跨越山河,匯聚于上海這座國際大都市,我們期待的不僅是一場文化盛宴,更是一次跨越時空的對話。我們希望通過這次展覽,搭建一個學術交流的平臺,讓考古學家、歷史學者、文化研究者能夠齊聚一堂,探討紅山文化的研究前沿;讓紅山文化成為連接古今、溝通中外的橋梁,讓世界看到一個歷史悠久、文化燦爛的中國;讓紅山文化不再是一個遙遠的學術概念,而是一個鮮活的文化符號,成為能夠激發民族自豪感、增強文化認同感的精神圖騰;我們更希望青少年學生、文化愛好者能夠近距離感受紅山文化的魅力,激發守護歷史、創造未來的磅礴力量。

上海市文化和旅游局黨組成員、上海博物館館長褚曉波在致辭中表示,近年來,上海博物館攜手國內各大文博考古機構,聚焦我國考古工作和中華文明探源工程的突出成就和前沿成果,推出“何以中國”文物考古系列大展,做好“以物論史”“以史增信”兩篇大文章,期望以展覽為媒開啟古今對話,更真實、更深刻、更自信地展示中華文明的悠久歷史、獨特貢獻與不朽魅力,著力增強實現中華民族偉大復興的精神力量。希望大家能通過本次特展共同眺望“日出紅山”的文明曙光,共同找尋中華民族意識中“龍的傳人”的根脈所在,共同感受紅山文化的磅礴力量與中華民族五千多年文明史的深厚根基。

展覽即日起正式向公眾免費開放。

在25日舉辦的新聞發布會上,褚曉波館長對本次展覽作整體介紹。“龍騰中國:紅山文化古國文明特展”將于6月26日向公眾免費開放,該展是上海博物館“何以中國”文物考古大展系列的第四展。展覽聯合遼寧、內蒙古、河北、北京等二十家博物館與考古機構,甄選三百余件文物,匯聚紅山考古百年成果及最新發現。紅山后遺址位于內蒙古自治區赤峰市紅山,是紅山文化重要的發現地,也是紅山文化的命名地。紅山文化是距今約6500至5000年中國北方重要的新石器時代考古學文化,分布于遼寧省西部、內蒙古自治區東南部以及河北省北部地區,面積約20萬平方公里。紅山文化發展到距今約5500年左右,出現了以“壇、廟、冢”為代表的禮制建筑,形成了以玉龍為代表的玉禮器系統,進入到精神信仰體系化和社會結構復雜化階段,成為中國最早邁入古國文明的代表性考古學文化,是中華文明的重要源頭之一,被譽為中華文化的“直根系”。紅山文化古國文明考古成果,實證了中華文明延綿不絕、多元一體、兼收并蓄的總體特征,成為中國古代史的重要篇章,是需要我們弘揚和傳承的歷史文化遺產。

上海市文化和旅游局黨組成員、上海博物館館長

褚曉波

中國社會科學院考古研究所研究員賈笑冰從研究與闡釋框架的確立,考古發現重新構建的紅山文化的時空框架,社會制度體系與意識形態的發展及其對中國文明連續性發展的影響等幾個方面闡述紅山文化考古研究的新進展與新趨勢,研究成果展示了史前考古學研究是“重建中國史前史”的基礎,紅山文化所顯示的統一的社會發展趨向和以開放包容的制度體系融合吸納先進文化因素的特點成為中國文明延續性、創新性發展的核心特質,為認識多元一體的中華文明起源研究提供了重要的范例。

中國社會科學院考古研究所研究員

賈笑冰

遼寧省文物考古研究院副研究館員于懷石基于紅山文化的分布與特征分享了遼寧朝陽地區紅山文化遺存考古調查的最新成果。紅山文化位于蘇秉琦先生提出的六大區系類型之一的以燕山南北長城地帶為重心的北方地區,遼寧是紅山文化重要分布區域,但是以往掌握的紅山文化遺存信息十分有限。自2017年開始,遼寧省文物考古研究院在遼寧的紅山文化核心分布區的朝陽地區開展紅山文化專項考古調查工作,共調查紅山文化遺址701處,其中,新發現597處,很大程度上填補了朝陽地區紅山文化遺存空白。通過對調查材料的梳理,進一步了解了朝陽地區大凌河流域、小凌河流域、老哈河上游、青龍河流域紅山文化遺存的內涵,以及不同流域紅山文化遺存的分布特征,也為宏觀視角認識紅山文化的分布特征、發展變遷提供了詳實的資料。

遼寧省文物考古研究院副研究館員

于懷石

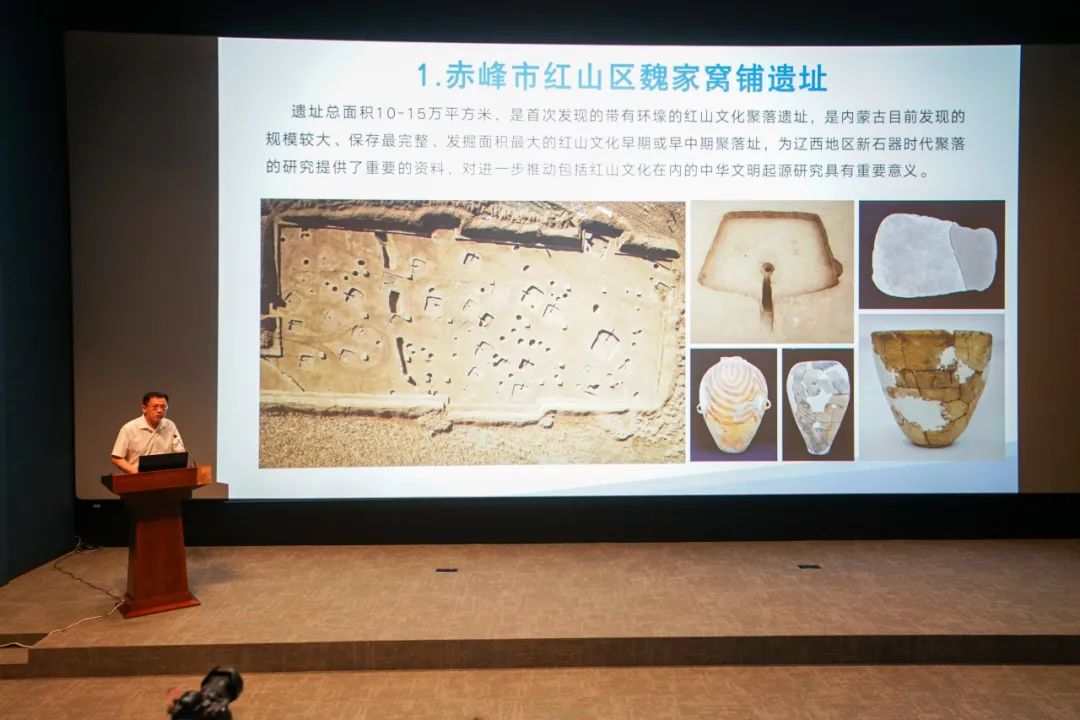

內蒙古自治區文物考古研究院院長孫金松分享了內蒙古自治區紅山文化考古發現成果。2021年至今,先后發掘了松山區彩陶坡遺址、敖漢旗元寶山紅山文化積石冢等重要的紅山文化遺址,同時出土了大量具有代表性的紅山文化遺物。其中彩陶坡遺址揭示了一處紅山文化早期遺存,為了解紅山文化早期文化特征提供了豐富的資料,元寶山紅山文化積石冢則是內蒙古首次發現的集墓葬與祭祀為一體的南方北圓、南壇北冢的建筑遺存,為探討紅山文化晚期社會的祭祀體系,分析祭祀活動特點,并進一步研究紅山文化社會結構,推測當時社會階層狀況,提供了契機。一系列重要的考古發現為中華文明起源研究提供重要實證,這些發現共同勾勒出紅山文化在中華文明多元一體格局中的獨特地位。

內蒙古自治區文物考古研究院院長

孫金松

河北省文物考古研究院院長張文瑞就河北承德和張家口地區考古調查成果進行分享。近年,河北省文物考古研究院在以上地區發現大量紅山文化遺存,并對承德平泉東山頭遺址和宣化鄭家溝1號積石冢開展考古發掘工作。張家口地區大量紅山文化晚期遺存發現表明,在紅山文化晚期,紅山文化擴張到了河北省張家口地區,并且成為紅山文化晚期核心分布區。同時,平泉東山頭遺址和宣化鄭家溝1號積石冢墓葬和祭祀都有明確分區,墓葬種類和空間布局體現了明確的等級制度和社會組織復雜性。其發現為五千年中華文明提供了實證。

河北省文物考古研究院院長

張文瑞

本次展覽以故宮博物院藏的紅山文化“C”型玉龍和遼寧省文物考古研究院藏的紅山文化玦形玉龍為引,通過“龍出遼河”“龍行紅山”“龍衍九州”三個單元闡釋紅山文化信仰統一、禮制初成的古國面貌,探究其如何走出一條獨具特色的文明發展之路,實證中華民族五千多年的文明史,回答“何以中國”的歷史之問。

紅山文化興起于西遼河流域,地處銜接東北平原、華北平原和蒙古高原的三角地帶。距今8000至5000年,遼河流域氣候暖濕、環境適宜,溫帶森林與草原交接,成為東北漁獵文化與中原農耕文化交匯的前沿地帶。特殊的自然和人文環境塑造了紅山社會以漁獵為本、農業逐步發展的經濟形態。紅山文化大量繼承了本地區文化傳統,吸收了來自東北地區與中原地區文化因素,交流融合,兼收并蓄,形成了地域特征鮮明的文化特色,推動了紅山社會的復雜化進程。

紅山文化(距今約6500-5000年)

2023年內蒙古赤峰彩陶坡遺址出土

內蒙古自治區文物考古研究院藏

鹿紋陶尊

趙寶溝文化(距今7200-6500年)

1983年內蒙古敖漢旗南臺地遺址出土

內蒙古博物院藏

距今約5500年,紅山文化進入晚期,社會發展進一步加速,聚落等級和功能產生分化,出現了遠離居址、不同規模的禮儀場所,形成了由神廟、祭壇、積石冢構成的祭祀體系,體現了以祭祖和祭天為主要內容的祭祀文化,標志著紅山社會邁入文明階段。大型禮儀中心牛河梁遺址群的規劃、設計、營建,是紅山古國生產力水平和文明成就的集中反映。

陶塑男俑

紅山文化(距今約6500-5000年)

2024年河北平泉東山頭遺址出土

河北省文物考古研究院藏

玉鳳

紅山文化(距今約6500-5000年)

2002年遼寧凌源牛河梁遺址第十六地點4號墓出土

遼寧省文物考古研究院藏

玉鱉

紅山文化(距今約6500-5000年)

1987年遼寧凌源牛河梁遺址第五號地點一號冢1號墓出土

遼寧省文物考古研究院藏

西遼河流域史前文化有制玉、用玉的深厚根基。紅山文化在形成的發展過程中,繼承了興隆洼文化和趙寶溝文化傳統,將玉器雕琢技術推向新的高度。紅山文化晚期,社會內部分化,等級制度確立,禮儀活動趨于復雜,進一步促成了中國最早玉禮制系統的形成。玉龍為代表的動物形玉雕、勾云形器、斜口筒形器和方圓形玉璧為主的玉器組合,構成了紅山古國文明的重要內涵和突出特征,影響遠播黃河、長江流域。以玉為禮器和龍崇拜是紅山文化重要的文明成就,也是中華五千年文明形成的重要標志之一,具有開創性意義。

雙獸(鸮)玉佩

紅山文化(距今約6500-5000年)

1991年遼寧建平牛河梁遺址第二地點一號冢26號墓出土

遼寧省文物考古研究院藏

雙獸首三孔玉梳背飾

紅山文化(距今約6500-5000年)

1979年遼寧凌源牛河梁遺址第十六地點1號墓出土

遼寧省博物館藏

勾云形玉器

紅山文化(距今約6500-5000年)

遼寧省凌源牛河梁遺址采集

遼寧省博物館藏

玦形玉龍

紅山文化(距今約6500-5000年)

2022年河北宣化鄭家溝遺址一號冢出土

張家口市宣化區文物管理所藏

識別二維碼,進入特展導覽頁面

本次展覽的展陳設計旨在以現代語匯詮釋古老文明,展廳的空間設計靈感源于紅山禮制建筑,方圓結合、中軸對稱。中軸線串聯“C”型玉龍、“紅山女神”及“壇廟冢”象征,形成文明之軸,莊重有序。展廳用“紅山紅”“石墨灰”作為主色調,輔以米色、翡翠綠、灰綠以凸顯文物,整體“以山為形”,通過藝術裝置延伸至公共空間,以展柜延續山形符號,地面勾勒女神廟線圖,輔以牛河梁遺址沙盤與多媒體闡釋“天人合一”的宇宙觀,并等比例復原積石冢直觀展示葬俗,引領觀眾尋根問祖,探源中華古國,見證龍騰之路。本次展覽的中軸文物創新使用懸浮展臺,針對筒形器等特殊器形采用透光原理與分層照明,并遵循文物安全進行“一物一定制”的隨形支架與彩色磨砂亞克力展具、定制藝術紙設計,以呈現最佳展示效果,供觀眾進行多角度觀賞。展廳燈光以光影勾勒紅山文明的莊重與神秘,用低照度暖白光營造深邃歷史感,精準聚焦中性光與器物紋理形成明暗對比,打造視覺與精神中心,引領觀眾沉浸于五千年前的文明之光。結語部分,展廳以原創動畫演繹新石器至漢代龍形象演變,生動溯源圖騰傳承。

配合此次展覽,上博文創也圍繞紅山文化中的陶器、玉器元素以及龍文化的興起與傳承等主題,推出“是以紅山”“來龍去脈”“以玉為禮”三大系列,共153款文創產品,涵蓋冰箱貼、毛絨玩具、布包、書簽、雪糕、各種材質的首飾等多個品類。其中就有將紅山文化陶器紋飾提煉為模塊的DIY陶片冰箱貼,每塊磁貼既是獨立紋樣,又可通過自由拼合組成不同的器型,還原考古過程中陶片拼接與聯想復原的趣味體驗。另有脫胎于紅山文化元素的“牛紅紅”“陶滿滿”毛絨掛件等二創系列產品、以“C”型玉龍等經典龍文化符號為靈感設計的系列飾品、三重口味的拼色雪糕、溫感變色帆布包、琳瑯滿目的精美玉飾……展覽配套圖錄亦將同步發售。

配合展覽的教育活動也將貫穿整個展期。近十場專家講座,將帶來關于紅山文化最前沿、最權威、最全面的解讀;“博觀大課堂”為學生朋友開設專場活動,將展覽內容融入生動的“雙師課堂”;創意工作坊持續上新,兒童、成人都有機會參與;兩種導覽手冊適應不同觀眾需求,其中“萬物有靈”少兒導覽探索手冊將于暑期上架。更多教育資源,敬請期待。

展覽將持續至2025年10月8日。